L’acqua e la Luna

Una moderna sonda spaziale rimodula la nostra visione della Luna

Sebbene la Luna sia l’unico corpo di cui abbiamo campioni (almeno campioni che siano stati portati deliberatamente sulla Terra – meteoriti da Marte e asteroidi non contano qui), è rimasto, stranamente, tuttora sconosciuto. Dopo un iniziale significativo interesse riservato ad essa nel programma spaziale degli USA, la Luna apparentemente è diventata un oggetto di secondo piano e l’attenzione si è spostata su Marte e sui corpi più esterni del Sistema solare. Comunque, negli ultimi anni la stessa Luna ha provveduto da sola a tornare a essere un oggetto interessante da osservare. Noi siamo abituati a pensare al nostro satellite come “secco”, “secca come un osso” la definisce a volte la gente. I campioni prelevati durante le missioni Apollo insinuavano la presenza di qualcosa legato all’acqua, ma era stata valutata essere per lo più acqua di origine terrestre. Tuttavia, i risultati sono stati “grondanti” (gioco di parole!) nel corso dei decenni e hanno fornito sempre più prove riguardo alla presenza di acqua su tutta la Luna: recenti rilevazioni, non di una ma di diverse sonde, mostrano che la Luna non ne è priva. Naturalmente non si può dire che sia bagnata, ma di certo non è secca!

(immagine: Nel 2009, lo spettrometro Moon Mineralogy Mapper (M3), a bordo del Chandrayaan–1 messo in orbita dall’India, ha rilevato quantità percettibili di acqua sulla superficie lunare. In questo mosaico derivato dai dati M3, il blu indicala presenza di acqua, il verde mostra le superfici luminose e il rosso i minerali di ferro.).

Iniziali indizi sulla presenza di acqua sulla Luna provengono da tre ricerche degli anni ’90.

I dati raccolti dalla sonda Galileo, che sorvolò in flyby la Luna nel 1991 e nel 1992, mostrarono una debole formazione nella parte visibile dello spettro, prodotta da alterazioni ad opera dell’acqua, più evidente alle alte latitudini che a quelle basse. Nel 1994 le misurazioni effettuate dal radar bistatico Clementina (in cui i segnali radio catturati dalla sonda spaziale erano riflessi dalle regioni polari della Luna) suggerirono ghiaccio di acqua ai poli, sebbene questo dato fosse dibattuto. Finalmente, nel 1998 i dati raccolti dallo spettrometro a neutroni Lunar Prospector mostrarono segni evidenti di eccesso di idrogeno nelle zone polari della Luna, che gli scienziati interpretarono come presenza di acqua in quelle aree.

Riguardo a questo aspetto non ci furono scoperte rilevanti durante la prima parte del nuovo millennio, finché nel tardo 2008 non arrivò la sonda Chandrayaan-1, messa in orbita dall’India. Moon Minarolgy Mapper (M3), strumento di bordo della sonda, rilevò per la prima volta sulla superficie lunare la presenza dello spettro infrarosso del H2O (o dell’OH che può essere considerato un suo precursore). Esso è ben conosciuto ed è usato comunemente quale strumento di studio, per esempio, per la superficie ghiacciata di altre lune dei pianeti più esterni del Sistema solare. Il team M3 verificò questi risultati confrontandoli con i dati raccolti dagli strumenti IR della sonda Cassini (lanciata nel 1999) e dalla sonda Deep Impact, in orbita flyby intorno alla Luna nel giugno 2009. Le caratteristiche spettrali sembrarono essere reali e indicare che l’acqua era presente sul lato della Luna rivolto verso il Sole, con maggior abbondanza alle alte latitudini, più fredde, e vicino al terminatore (p.e. nella prima parte o nell’ultima parte del giorno).

Nel frattempo, nel giugno 2009 è stato lanciato il Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), che è entrato in orbita intorno alla Luna nell’autunno dello stesso anno. Nell’esperimento Lunar Crater Observation and Sensing Satellite (LCROSS) lo stadio superiore del razzo Centaurus, che lanciò LRO/LCROS, era diretto ad impattare il satellite in un cratere del polo sud. I dati raccolti dalle polveri di materiale creatisi nell’impatto mostrarono segni evidenti della presenza di H2O. Indizi ancora più evidenti vennero dallo strumento di bordo di LRO, il Lyman Alpha Mapping Project (LAMP), che usa un complesso metodo di misurazione nelle aree permanentemente in ombra (PSRs). Queste regioni polari non sono mai esposte alla luce del Sole; come risultato, la temperatura in esse è costante e fredda, 40 Kelvin (-233° Celsius, -387 gradi Fahrenheit), molto fredda, abbastanza da generare acqua e tenerla stabile. Dal momento che i tradizionali metodi di riflessione spettroscopica non lavorano bene in queste aree di costante oscurità, dove nessuna radiazione solare viene riflessa, il LAMP utilizza le sorgenti ultraviolette provenienti dalle stelle e dall’idrogeno interplanetario, poi misura la luce UV riflessa nello strumento dalle regioni PSRs. Utilizzando tali rilevazioni, LAMP ha messo in evidenza la presenza di acqua in quelle aere. I dati raccolti dal LAMP nel lato della Luna esposto al Sole indicano la presenza di acqua anche nelle regioni a bassa latitudine, supportando i precedenti risultati di M3, ma usando una parte completamente diversa dello spettro per condurre le misurazioni. Anche se di giorno la temperatura alle basse latitudini della Luna può arrivare a 400 Kelvin (127° Celsius, 261 gradi Fahrenheit) – temperatura troppo alta perché l’H2O resti stabile – l’acqua sembra formarsi là e rimanere stabile nelle prime ed ultime ore del giorno, quando la temperatura diminuisce.

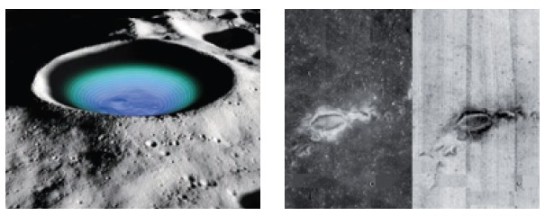

(Immagine: Lo strumento Lyman Alpha Mapping Project (LAMP) a bordo del Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) ha trovato ulteriore presenza di acqua ai poli della Luna. Il LAMP ha effettuato misurazioni all’interno delle regioni permanentemente in ombra, zone buie abbastanza da nascondere l’acqua e fredde altrettanto da renderla stabile. La tessitura della superficie nelle zone sempre in ombra non è stata ancora ben compresa e complica ulteriormente la comprensione dei dati raccolti là dal LAMP

Origini dell’acqua lunare

Da dove proviene tutta questa acqua? Noi sappiamo che sulla Luna c’è H2O primordiale, lasciata dai primi processi di formazione. Questo è stato dimostrato dai campioni prelevati dal primitivo mantello lunare. C’è anche H2O che è stata portata dalle comete nel corso di milioni di anni. Altra H2O proviene dal vento solare, questa già ipotizzata negli anni ’50. Gli ioni di idrogeno portati dal vento solare reagiscono con l’ossido di ferro producendo minerali e cristalli lunari e liberando piccole quantità di vapor acqueo e ferro metallico.

Il vento solare è anche riconosciuto quale agente erosivo della superficie lunare, dal momento che essa, non protetta da una spessa atmosfera o da una magnetosfera, si modifica con il tempo proprio ad opera di questo e dei micrometeoroidi. Tale erosione nasconde la Luna alle lunghezze d’onda del visibile vicine all’infrarosso a causa del ferro nanofasico (di dimensioni al di sotto dei 100 nanometri), che si forma durante il processo. La fascia spettrale dell’ultravioletto si presenta come un range particolarmente favorevole per l’osservazione degli effetti dell’erosione, perché le lunghezze d’onda corte rilevano principalmente le superfici di pochi micron dei granuli, dove i margini erosivi sono collocati. Nell’UV il ferro nanofasico è piuttosto brillante così le regioni più giovani e meno alterate sono previste essere più scure. Un buon test di collegamento tra brillantezza degli UV ed erosione si presenta nei vortici lunari. Queste regioni, un po’ anomale da un punto di vista magnetico, sono ritenute essere otticamente immature ed appaiono localmente protette dal flusso del vento solare, in quanto in esse il suolo non è stato esposto e modificato/maturato quanto quello delle zone circostanti. In effetti, tali vortici sono risultati essere relativamente scuri alle lunghezze d’onda vicino all’UV (come visto usando dati in colore dalla fotocamera di LRO, LROC), in accordo con una superficie relativamente più giovane. Se il bombardamento del vento solare porta alla produzione di H2O e anche di ferro nanofase, non dovrebbero anche le regioni relativamente giovani/immature essere meno idratate? Senza dubbio i vortici lunari si sono mostrati essere meno idratati delle regioni circostanti.

immagine a sinistra: Shackleton, un cratere di 21 chilometri (13 miglia), è una zona permanentemente in ombra nel polo sud della Luna. Grazie alla riflessione di raggi laser da parte della superficie lunare, LRO ha permesso agli scienziati di costruire modelli 3-D dell’interno di crateri simili ad esso. Il LAMP utilizza la luce di altre stelle per illuminare la parti interne.

Immagine a destra: Un visibile indizio di erosione meteorica sulla superficie lunare può essere trovato nelle formazioni a vortice. Queste immagini della fotocamera LRO mostrano un’anomalia magnetica crostale, chiamata Reiner Gamma Swirl. A sinistra è riportata un’immagine alla lunghezza d’onda del visibile a destra all’ultravioletto. L’inversione dello spettro tra visibile e UV è probabilmente dovuta ad una relativa mancanza di ferro nanofasico all’interno della zona dei vortici, così che in confronto alle sue zone circostanti il vortice risulta brillante nel visibile e scuro nell’UV.

Ancora di più da sapere

L’acqua lunare non è ancora completamente compresa. Qual è la distribuzione ed l’abbondanza dell’acqua polare, superficiale ed interna? C’è anche la questione della scala temporale della produzione di H2O/OH. È creata a livello giornaliero? Può anche darsi che il vento solare abbia prodotto H2O/OH nella regolite lunare per così tanti millenni che molta di essa sia stata immagazzinata sotto lo strato visibile e “percola” in alto quando la temperatura è quella giusta. Alle latitudini più alte, laddove la temperatura è più bassa, l’H2O potrebbe formarsi ed essere stabile direttamente sulla superficie. È importante, comunque, ricordare che non stiamo parlando di grandi quantità di acqua: circa lo 0,5% in peso alle latitudini più basse e 1-2 % nelle PSRs. Tuttavia è importante per capire bene la storia e l’evoluzione della nostra Luna quanto quella di altri corpi. Per esempio, ora si sa che anche nella zona polare di Mercurio c’è H2O: dobbiamo, pertanto, rinnovare il nostro studio della Luna.

LRO è ancora in orbita e continua a mappare la superficie del satellite e a indagare riguardo alla presenza di acqua su entrambe le facce e sulle PSR. Il Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer (LADEE) della NASA sarà messo in orbita nell’ultima parte di quest’anno per effettuare delle rilevazioni nell’atmosfera lunare e conoscere meglio le interazioni del vento solare con la superficie. Misurazioni di laboratorio di campioni dell’Apollo con moderne strumentazioni hanno dato l’avvio ad ulteriori ipotesi, portandoci ad una conoscenza completamente nuova del nostro satellite. Le riprese ad alta risoluzione della Luna fornite da LRO sono assolutamente straordinarie: sorprendenti tanto quanto le immagini impressionanti di molti corpi celesti più lontani, come Encelado.

Finalmente, stiamo per conoscere il nostro più vicino “vicino di casa”… è arrivato il momento!

traduzione di SIMONETTA ERCOLI

Titolo originale: Lunar Water and Weathering – Modern Spacecraft Reshape Our View on the Moon di Amanda Hendrix. L’articolo è stato pubblicato nel numero di giugno 2013 di The Planetary Report.

Al momento, non c'è nessun commento.

Lascia un commento